Guilty by Suspicion 真実の瞬間(とき)

アメリカ映画 (1991)

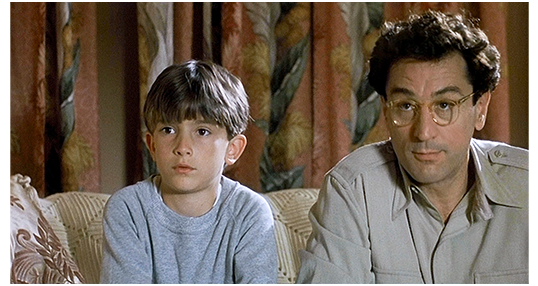

ルーク・エドワーズが演じるポーリーは、ロバート・デ・ニーロが演じるハリウッドの名監督デイヴィッド・メリルの一人息子だ。1951年2ヶ月ぶりにフランスから戻ったメリルを待っていたのは、20世紀フォックスの副代表ダリル・ザナック。それまでメリルはザナックのお気に入りだったが、下院の非アメリカ活動委員会(House Committee on Un-American Activities)に召喚されたラリー・ノーランが、委員長の非論理的、誇大妄想的、独断と偏見に基づく拷問のような責めにより、メリルが共産党のシンパだと告白してしまう。確かに、メリルは原爆の武器使用に反対する集会などに出たことはあるが、党員でも何でもない。しかし、ザナックは非アメリカ活動委員会への出頭を間接的に要求し、それを軽く考えたメリルが断ると、すべての仕事から外される。映画を作り始めた製作会社からは違約金を請求され、自宅とは別に構えていた仕事場や、高級車も手放して返済に充てる。妻のラスは、昔就いていた教職に戻って家計を支えることにし、自宅も売り払って手狭なアパートに移る。ハリウッドで仕事がゼロになったメリルはニューヨークに出て、仕事を捜すが、赤狩りの対象になっているため仕事はなく、おまけにFBIに常時尾行され、精神的にも追い詰められてロスに戻る。そして、ザナックの最終通告を受けて委員会に出席する。しかし、如何なる理由があろうと友人の名を虚偽の罪で口にすることを拒んだメリルは、“脳みその半分腐った” 委員長らと口論になり、「私は模範的な市民じゃないが、信念のために立ち上がれと躾けられたし、息子もそう躾けてる。そして、これまでそれを実践してきた。もし、それが真のアメリカ人でないというんなら、この国はもう終わりだ。恥を知れ!」と怒鳴る。しかし、その心からの叫びは、下院からも、マスコミからも無視され、メリルのような “犠牲者” は、1970年代まで復権できなかった。アメリカ映画を見ていると、黒人に対する強い差別(例えば『Shadrach(シャドラック)』や最近の『ヘルプ/心がつなぐストーリー』)、この赤狩り、移民排斥(以前紹介した『La Misma luna(同じ月の下で)』や、最近紹介した『Lemonade(レモネード/ルーマニア移民の母の散々な日々)』、戦争による若者の廃人化(つい最近紹介の『告発のとき』や名作『プラトーン』)など、他の国では見られない異常さが目立つ。そもそも、日本に原爆を落とし、大量虐殺を平然と行ったのもアメリカだ。私が一番嫌いなのは、全体主義や共産主義だが、アメリカの方針は、“世界の警官” にしろ “アメリカ一国主義” にしろ、常に自分本位で、今日に至るまで決して褒められたものではない。元を辿れば、自由を標榜して作られた国で、多くの外国人にとって憧れの国であったはずのアメリカが、なぜ、こんなに病んでしまったのだろう? それが、この映画を観て強く感じたこと。

ルーク・エドワーズ(Luke Edwards)は、1980年3月24日生まれ。撮影期間は1990年3月30日以降なので、撮影時は10歳。子役時代に出演した映画『スウィート・ロード』(1989)、『ニュージーズ』(1992)、『マザーズボーイ/危険な再会』(1993)、既に紹介済みの『リトル・ビッグ・フィールド』(1994)は、すべて日本で公開されている。その中で賞にノミネートされたのは、主演が1つと助演が1つ。受賞はしていない。実力を反映した結果だろう。1990年代の初めに活躍した子役の1人だが、この時代には、イライジャ・ウッドを筆頭に、マコーレー・カルキン、エドワード・ファーロング、マックス・ポメランク、ジョナサン・ブランディスなどの名子役や個性派が活躍しており、彼等と比べると影が薄いことは否めない。

あらすじ (関連部分のみ)

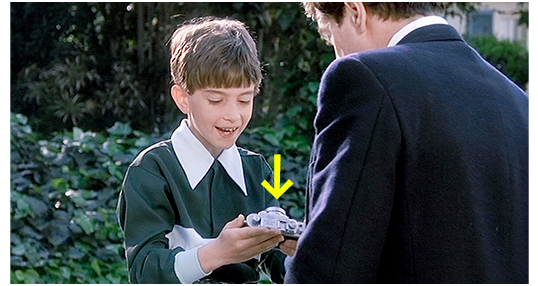

映画のスタートから12分後のシーン。有名な映画監督のメリルが長期のパリ滞在から帰った翌日、自宅を訪れる〔前夜は、メリルの仕事場でびっくりパーティがあって会えなかった〕。メリルが乗って来たのは、真っ白なジャガーXK120。ちょうど、スクールバスに乗ろうと、息子のポーリーが玄関から出て来る。そして、父を見つけて、「パパ!」と叫ぶ(1枚目の写真)。走って道路を渡ろうとして、他の車に轢かれそうになるが、「パパが帰ってきた!」と言いながら、父に抱きつく(2枚目の写真)。「ちゃんと見ずに道路を渡ろうとしたな。ダメだと言ったろ?」。いつまでも叱ってなどいられないので、「こんな大きくなって」と言いながら、ポーリーを頭上高く持ち上げ、「パパよりこんなに大きくなって」と冗談を言う。「学校に連れてってよ」。「明日か明後日、送ってくよ。さあ、目を閉じて、手を出して」。父はお土産のライカを手の上に乗せる。目を開けたポーリーは大喜び(3枚目の写真、矢印)。「カメラだ! パパ、カッコいいね」。その時、母が「ポーリーと呼ぶ」。「学校まで送ってもらえないわよね?」。「今日はダメだ。大事な用がある。明日か、明後日、ちゃんと送るから」。そう言って頬にキスする。母は、夫がちっとも家に寄りつかないことを皮肉り、「バスに乗るのよ、坊や。知らない人と話しちゃダメよ」と言う。ポーリーは、スクールバスの乗り口に向かいながら、「パパは、知らない人じゃないよ」と反論。バスに乗る直前、父は、「覚えとけ。教室では一番前に座って、先生をじっと見るんだ。そしたら、当たらないぞ」と一言。「もう試したけど、当たっちゃったよ」。母は、「映画のようにはいかないの」と言う。ポーリーがいなくなってから、母は、「木曜に、ポーリーが劇に出るの。あなたが来れば、喜ぶわ」と言い、父は、「何とかしよう」と答える。この後、父は、家に入らず、すぐ20世紀フォックス本社のザナックに会いに行く。

映画のスタートから25分後のシーン。木曜日、ザナックの指示で弁護士と会ったメリルは、委員会で証言して仲間を売れという勧め〔実はザナックの強い命令〕を、深刻に考えず、あっさりと断る。そして。ポーリーの劇に間に合うよう車を飛ばす。学校では、ポーリーが主演する『ピーターパン』が 講堂で演じられていた。ピーターが、ティンカーベルに、「毒だったんだ。僕の命を救うために飲んだんだね? ティンカーベル、死んじゃうの?」と話しかける。その頃、父は階段を駆け上がる。「ティンカーベルの光が薄れていく。それが消えたら、死んじゃうんだ。声も弱くなったから、何を言ってるかもう分からないよ」。父は、講堂内に入り、座る場所がないので、階段に座る。「でも、ティンカーベルは、子供たちが妖精を信じるなら、元気になるって言ってた。みんな、妖精を信じる?」。ここで、ピーターは立ち上がり、観客に向かって、「もし、信じるなら、急いで拍手して」と声をかける(1枚目の写真、矢印はティンカーベル。竿から糸で吊られている)。観客は一斉に拍手し、ティンカーベルが生き返ったので、ピーターは、観客に向かって「ありがとう!」と言う。「じゃあ、ウェンディを助けに行かないと」。これで劇は終わる。講堂の階段で夫と会った母は、「ショービジネスの世界に、もう1人メリルが誕生するって 心配せずに済むわ〔We won't have to worry about another Merrill in show business/フランス語字幕の英訳はもっとストレートで、At least he will not be in the showbiz〕」と言い、父は、映画界でも無理だ」と言う〔DVDの日本語字幕では、母は「あの子も業界入りかしら」と褒め、逆の意味になっている→誤訳〕。夫に元気がないので、「どうかしたの?」と訊くと、「委員会に召喚される」と不安を口にする。その時、ポーリーが階段を駆け下りて来て、「パパ、僕、見てくれた?」と、ピーターの衣装のままで訊く(2枚目の写真)。「凄かったじゃないか」と頬にキス〔先ほどの評価とまるで違う〕。「パパ、このコスチューム、どう思う? 変じゃないよね?」。「ぴったりだぞ」。母は、夫の話が気になったので、ポーリーを先に車に行かせる。「何て言われたの?」。「共産党員にされちまい、証言の召喚状がくるんだ」。「何てこと」。「自ら粛正しろと言いやがった。『粛清』なんて言葉使いやがって。それも、俺が追い払われた集会に出たからなんだ」。母の車の前ではポーリーが待っている。ポーリーと父は、車の窓に息を吹きかけて三目並べをし、父が勝つ。そして、「劇に遅れて悪かった」と謝る。「いいんだ」。「お前のことを誇りに思ってるぞ」(3枚目の写真)。そう言うと、頬に二度目のキス。「明日か、明後日、また会おう」。「いいよ」。ポーリーは母の車で家に帰る。別れ際に、父は、母に、「明日、ザナックに会いに行く」と言う。「助けてくれると思う?」。「ああ、俺は奇跡を起こすって〔I walk on water〕思われてるからな」。しかし、この思い込みは全くの間違いで、ザナックは、メリルが自分の言う通りにしなかったことで、完全に干させる。予定されていた新作はボツとなり、担当プロデューサーからは前払い金5万ドルの返還を要求される〔当時のレートで1800万円。現在の金額に換算すると1億2000万円以上。大変な負債だ。ジャガーXK120は当時の定価で1263ポンド、これは3540ドルにしかならない。5万ドルの返還が如何に大変だったかよく分かる〕。

映画のスタートから45分後のシーン。それまでに、メリルはあらゆる知人に電話をかけるが、あれほど引く手あまただった監督に、仕事は一つもない。仕方なく、メリルは今まで使っていた広い仕事場を売り払い、経費節約のため、持ち物を1台のタクシーの中と屋根の上に満載して自宅に戻る。それを、ポーリーが走って迎えに行く(1枚目の写真)。しかし、このシーンの5分ほど前に、母は、①小学校の先生に復帰する、②家を売り、アパートに越す、③ポーリーも転校する、ということを夫に伝えている。1枚目の写真では、まだ自宅の前庭が映っているので、この段階では、まだ引っ越していないことになる。母がこのような決断をしたのは、夫が失職し、今の借金を完済できても、その後の生活が維持できないため。小学校の教師に見合った収入でカバーできるアパートに引っ越さざるを得なくなったからだ。さて、その日、夜になり、ポーリーはTVに釘付けになっている。そこでは、歴史上有名になった「ローゼンバーグ事件」〔アメリカのユダヤ人のローゼンバーグ夫妻が、ロスアラモスの原爆工場に勤務していたソ連のスパイから原爆製造などの機密情報を受け取り、それをソ連に提供した罪で死刑になった〕のニュースが流れていた。ニュースでは、9歳と5歳になる2人の息子が、両親に最後の面会に行き、9歳のマイケルが、母親に、「罪を犯したの?」と訊いたことが取り上げられている。ここで、父メリルは妻に、「ポーリーはどうする? ベビーシッターか?」と尋ねる。「心配しないで」。「心配するよ」。再びTV。「政府のスポークスマンはこう言っています」(2枚目の写真、矢印はTV)。『2人の幼い子供は苦しむだろうが、共産主義者のスパイだった両親がわが国に与えた大きな損失のために払う小さな代償に過ぎない』と」。その言葉で、ポーリーはTVを切り、怒って2階の寝室に直行しようとする。様子が変なので、父は、「ポーリー。どうした?」と呼び止める。階段のところで振り返ったポーリーは、「別に」と答える(3枚目の写真)。母は、夫に、「ニューヨークでは何するの?」と訊く。「さあ… プレッツェル〔ビスケットの一種〕でも売るか、タクシーでも運転するか、ブロードウェーのプロデューサーの手助けでもするか」〔前2つは元々やる気もないし、3つ目はやろうとしても断られる。メリルの見通しは、ここでも甘すぎる〕。

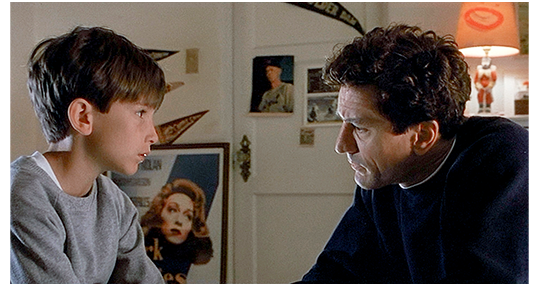

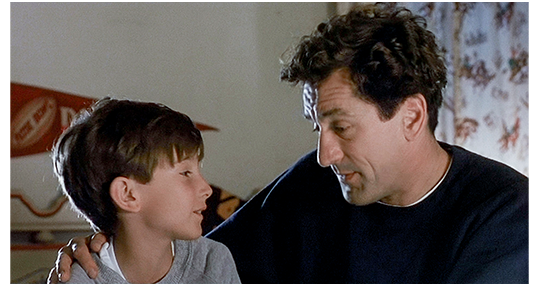

父がポーリーの部屋に行くと、何となく、心ここにあらずといった様子。そこで、すぐ前に座り、「どうしたんだ。いつも、話し合ってきたろ」と声をかける。「俺たち、仲良しだろ? 隠し事もなんかなしだ。そうじゃなくなったのか?」。ポーリーは、重い口を開く。「パパは殺されちゃうの?」(1枚目の写真)。「誰も、殺したりするもんか」。「“アカ” は、そうなるんだって」。「どこで聞いた?」。「学校や、TV。ローゼンバーグ夫妻は殺されるんだ。スパイだから。電気イスで死刑になる」。「彼等が何をしたかは知らないが、ママやパパは若かった頃に 人助けをしようとしただけだ。悪いことなどしていない」。「してない?」(2枚目の写真)。「ぜんぜん。もし、してたら、お前に話してる。いつも、何でも話してるだろ。秘密なんかない。だろ?」。「そうだね」。「偉いぞ〔That a boy〕」。そう言って、頬にキス。「パパはスパイじゃない。誰も殺したりしない」。その後、母がやってきて、いよいよ父の出発の時間となる。ポーリー:「いつ戻ってくるの?」。「できるだけ早く」。「この前もそう言って、2ヶ月帰って来なかったじゃない」(3枚目の写真)。「そうだが、今度は、約束する。できるだけ早く戻るって」。「寂しいよ」。「パパだって寂しいんだ」。そう言って、抱いて頬にキス。父は、母と別れる時、借金を全部払ったと告げ、残った僅かなお金を置いて行く。その後に映されるのは、ニューヨークに行ったメリルの悲惨な姿。

映画のスタートから61分後のシーン。メリルは、敗残者としてロスに戻ってくる。そして、妻のアパートに行く。アパートは狭いので、メリルの部屋はなく、ソファで一晩過す。朝になり、父が、ソファで眠っているフリをしていると、シリアルをスプーンに載せたポーリーが、口の近くに持って来て、食べさせようとする(1枚目の写真、矢印)。すると、眠っているフリをしていた父が、いきなりスプーンを持った手をつかみ、「やった! 捕まえたぞ!」とおどける(2枚目の写真)。そのあと、父はソファから立ち上がると、床を這うポーリーを後ろから抱いて、久し振りのスキンシップ楽しむ(3枚目の写真)。母は職場に、ポーリーは学校に出かけるので、非常に短いシーン。

映画のスタートから70分後のシーン。メリル夫妻にとっては悲しいことのあった日の翌朝、まだ寝ているポーリーの横に、コーヒーカップを持った父が座って息子を愛しげに見ている(1枚目の写真)。すると、そこに電話が入り、3流の映画の監督依頼が入る。メリルは喜び勇んで出かけて行き、どんな駄作でも、少しでも良くしようと努める。そして、家に帰ると、ストーリーボード〔絵コンテ〕を描き始める。狭いアパートなので、母も父もポーリーも1つの部屋で、思い思いのことをしている。ポーリーがしていたのは、学校の宿題。どう考えても分からないので、紙を持ってベッドから立ち上がる(2枚目の写真、矢印)。そして、ソファに座ってストーリーボードに専念している父の前に行くと、「どうした?」と訊かれる。「分数」。「見せてみろ」。ポーリーは紙を渡し、父の横に座る。すると、母が、「ポーリー、パパはお仕事中よ」と注意する。その声にびっくりして、2人は母を見る(3枚目の写真)。しかし、父は、そんなことは気にせず、ポーリーに、「だろうな。パパも分数は嫌いだった。D〔不可〕だったからな」と話す。「Dを取ったなんて話さなかったよ」。「取ったんだ。1つか2つだけ」。そして、紙に書かれた宿題の質問を声に出して読む。「2分の1は、1より小さいか大きいか?」。そして、「どう思う?」と質問する。ポーリーは答えられない。翌日、メリルは撮影の途中でクビになる。

父とポーリーは、如何にもクリスマス・シーズンらしいショー・ウィンドウを楽しそうに見ている(1枚目の写真)。父は、ニューヨークで自分をつけまわしていたFBIの男を見かけ、心がおだやかでなくなる。それでも、息子が楽しそうにTVを見ていると、一緒に付き合う(2枚目の写真)。しかし、遂に我慢できなくなり、男の前に行くと、「大抵にしろ! クリスマスなんだぞ!」と怒鳴る。2人の間で喧嘩が始まるが、それは父の見間違いで、男はFBIではなく、ただの “そっくりさん” だった。父は、他人と間違えたと言って詫び、事なきを得るが、そうした父の姿を初めて見たポーリーは衝撃を受ける(3枚目の写真)。この1件がきっかけとなり、メリルは弁護士に会いに行き、事態は一気に動きはじめる。残念ながら、もうポーリーの出番はない。そして、解説で述べた、醜い下院の委員会との怒鳴り合いで、映画は幕を閉じる。

L の先頭に戻る し の先頭に戻る

アメリカ の先頭に戻る 1990年代前半 の先頭に戻る